Der Meistermacher –

Gedanken und Erzählungen des Dr. Uwe Schulten-Baumer

Der Reitmeister starb im Oktober 2014 im Alter von 88 Jahren

Das letzte Interview mit dem „Doktor“, wie er überall genannt wurde

Anfang Dezember 1998 kam Besuch aus Warendorf. Gleich in einem doppelstöckigen Bus waren Mitglieder des „Fördervereins der Reiter“ aus dem dortigen Kreisgebiet angebraust, um einmal direkt neben Dr. Uwe Schulten-Baumer bei der Trainingsarbeit zu stehen. Nicht eben jeder konnte einfach so daherkommen, um dem „Doktor“, wie er überall genannt wird, über die Schulter zu gucken und seine meist knappen Anweisungen zu hören. Auch da war er eigen. Und nichts hasste er zudem mehr, als in der Konzentration gestört zu werden.

Bei Kaffee und Schnittchen meinte jemand feststellen zu müssen, um eine solche Anlage aufzubauen, zu unterhalten und solche Pferde zu kaufen, müsse man ganz einfach reich sein. Darauf Schulten-Baumer: „Ich war nie reich. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Doch schon als kleiner Junge war ich versessen darauf, ans Pferd zu kommen. Auf dem Nachbarshof habe ich Pferde geputzt, um reiten zu dürfen.“ Und weiter erzählte er in leichtem Plauderton: „Man muss im Leben etwas wollen. Bei mir war es so, dass ich immer in Pferde vernarrt war, ich wollte immer einen eigenen Stall mit eigenen Pferden besitzen und im Sport ganz nach oben kommen. Dieses Ziel habe ich ständig verfolgt. Auch wenn ich manchmal glaubte, es gehe nicht mehr weiter.“

Uwe Schulten-Baumer wurde auf einem Bauernhof in Kettwig bei Essen geboren. Er blieb Einzelkind. Der Hof wurde vom Vater verkauft, das Geld steckte er in eine Maschinenfabrik der Großeltern. Irgendeines Nachmittags ging`s ab nach Duisburg mit den Eltern, eine Einladung zum Musikreiten hatte den Vater erreicht. Auch das wurde zu einer Schlüsselrolle im Leben des Uwe Schulten-Baumer. Die Reiter in Frack, mit Plastron und Bowler auf dem Kopf, das war der vornehme Teil, danach durften die Jugendlichen über einen kleinen Parcours springen. Von da an ließ er keine Ruhe mehr, bis er aufs Pferd durfte. In Kettwig, ganz in der Nähe seiner Volksschule, lag ein kleiner Reitstall, der einem Industriellen gehörte, und den ein ehemaliger Kutscher oder Diener nebenbei leitete. Dort erhielt Uwe Schulten-Baumer seinen ersten Unterricht, dafür wiederum putzte und tränkte er vor Schulbeginn die Pferde, half beim Misten. Er war gerade zwölf Jahre alt. Das erste Berufsziel lag klar vor seinen Augen: Reitlehrer. Mit gerade mal zwölf begann er eine Lehre bei der Reit- und Fahrschule Leer in Niedersachsen, nicht weit von Emden, aber weit von Zuhause. Das erste Erlebnis prägte vielleicht bereits seine spätere Leidenschaft vom schwingenden Rücken, vom absolut losgelassenen Pferd. Schulten-Baumer: „Ich wurde mit einem Zweispänner am Bahnhof abgeholt. Ich sehe noch immer die schwingenden Rücken der Pferde vor mir, etwas, was ich an Pferden liebe und woran ich mich auch immer gerne erinnere.“

Ein halbes Jahr war er richtig im Krieg, er fuhr auf dem Kreuzer „Nürnberg“ in der Ostsee. Im Mai 1945 wurde er aus der Gefangenschaft entlassen. Danach begann er eine kaufmännische Lehre in der Stahlindustrie, holte das Abitur nach, studierte in Würzburg und Bonn Volkswirtschaft und promovierte zum Thema „Kostenverlauf in der Zementindustrie“. Er erhielt eine Anstellung bei der Wirtschaftsvereinigung Stahl in Düsseldorf und wurde Geschäftsführer der Gruppe Roheisen. Und auf einem Nachbarhof in Mülheim konnte er abends reiten, ein leichteres Pferd im Vergleich zu den in der Landwirtschaft üblichen Kaltblütern. Die Stute hieß Senta und hatte Talent fürs Springen. Mit ihr ritt er 1949 beim ersten internationalen Turnier nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Aachen. Im Mächtigkeitsspringen wurde er Dritter und im Großen Preis Siebter.

Was haben Sie aus den Anfängen als Reiter gelernt?

„Man darf Pferde nicht überfordern, sonst bleiben sie nicht elastisch. Und ich habe gemerkt, dass man beim Pferdekauf darauf achten muss, dass die Pferde exzellente Grundgang besitzen müssen, also Schritt, Trab und Galopp.“

Beruf, Pferde, Trainer – wie haben Sie das geschafft?

„Es war Stress, Beruf, Pferde, Training. Manchmal bin ich hin- und hergefahren zwischen Büro und Turnierplätzen. Ohne eigene Begeisterung wäre so etwas nicht möglich gewesen. Deshalb sage ich auch immer: Diesen Sport kann man ohne blinde Passion nicht betreiben – und man muss durchhalten.“

Wie war das bei Nicole Uphoff und ihrem Pferd Rembrandt?

Wie war das bei Nicole Uphoff und ihrem Pferd Rembrandt?

„Zunächst möchte ich vorausschicken, man muss sich auch als Trainer auf das entsprechende Pferd einstellen. Es gibt keine Schablonen. Nicole kam mit einem Pferd, das sprühte, doch die ganze Muskulatur saß nicht richtig, das Pferd hatte einen dünnen Hals, dann musste man auf das Temperament des Tieres eingehen. Das Pferd sprang gerne vor irgend etwas weg, darauf wurde es bestraft. Das führte dazu, dass dieses Wegspringen immer schlimmer wurde, denn das Pferd hatte nicht nur Angst vor einem unbekannten Hindernis, sondern auch vor der anschließenden Strafe. Das Pferd war daher turniermäßig nicht mehr zu reiten. Ich habe also Nicole geraten, vor einem Gegenstand, bei dem ein Scheuen zu erwarten war, das Pferd am Hals zu klopfen, die Zügel nachzugeben, damit das Pferd eine Chance hatte, sich ein Hindernis anzusehen. Und das zweite war, und da fängt die leidige Theorie an, nämlich das Pferd in die Tiefe reiten, dass das Pferd so geritten wurde, dass es locker über den Rücken zu schwingen begann. Der Weg dazu: Das Pferd musste erst einmal, auch übertrieben in die Tiefe gestellt werden, dass es über den Rücken zwangsläufig kommen musste. Dadurch bildete sich die Muskulatur sehr schön. Die Stärke von Rembrandt war später, dass der Wallach locker ging und sich so entfalten konnte. Über die Losgelassenheit des Rückens kam auch die Galoppade zum Tragen. Piaffen, Passagen haben wir nicht nach der alt bekanten Methode trainiert, mit Stock, Peitsche, Sporen, sondern alles aus einem gewissen Fluss heraus, der Takt durfte nie verloren gehen. So kamen die später bekannten wunderbaren Übergänge zustande, auch dieses leichte Piaffieren. Die Piaffe war nie optimal, weil das Pferd im Vorderbein begrenzt war, aber die Richter gaben gute Noten, weil das Pferd wunderbar abfußte und mit einer ausgesprochenen Leichtigkeit die Lektionen ging. Das alles musste auch von den Richtern erst erkannt werden, und da war der Schweizer Niggli die entscheidende Person, der mir mal sagte: Wir wollen doch weg von der Gewaltreiterei…“

Wolfgang Niggli, Richterei, das war doch ein gewaltiger Einschnitt in die Dressur?

„Es war sicher das Ende der Hauruck-Reiterei, mit Peitsche und Sporen. Niggli sagte mir mal ebenfalls, wir müssten doch weg von dieser Welle. Wir wollen doch alle die Pferde locker haben. Das alles bezog sich auch auf andere Lektionen wie Traversalen und Passagen. Zu Rembrandt möchte ich auch noch sagen: Das Besondere an diesem Pferd war die Leichtigkeit in der Bewegung. Ich hätte wahrscheinlich bei einer Anfrage Rembrandt in eine Kauferwägung gezogen, nicht wegen der Ergiebigkeit der Bewegung, sondern wegen der Leichtigkeit.“

Die Welt redet gern von der klassischen Reitmethode, und Sie?

„Ich bin der Meinung: Es gibt keine klassische Methode, denn sie müsste über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte Gültigkeit besitzen. Jede Zeit hatte ihre klassische Methode. Doch alles wandelt sich. Die Erfahrung, die man früher sammelte mit Pferden, ob sie richtig war oder falsch, ob die Wege der Reiterei richtig waren oder falsch, alles bündelt sich in den heutigen Erkenntnissen. Klassische Methode ist etwas wandelbares. Das Reiten nach der klassischen Methode ist nirgendwo nachlesbar. Wir wollen letzten Endes ein Pferd haben und sehen, das sich nach seinen körperlichen Fähigkeiten optimal entwickelt, leicht am Zügel steht, rittig ist.“

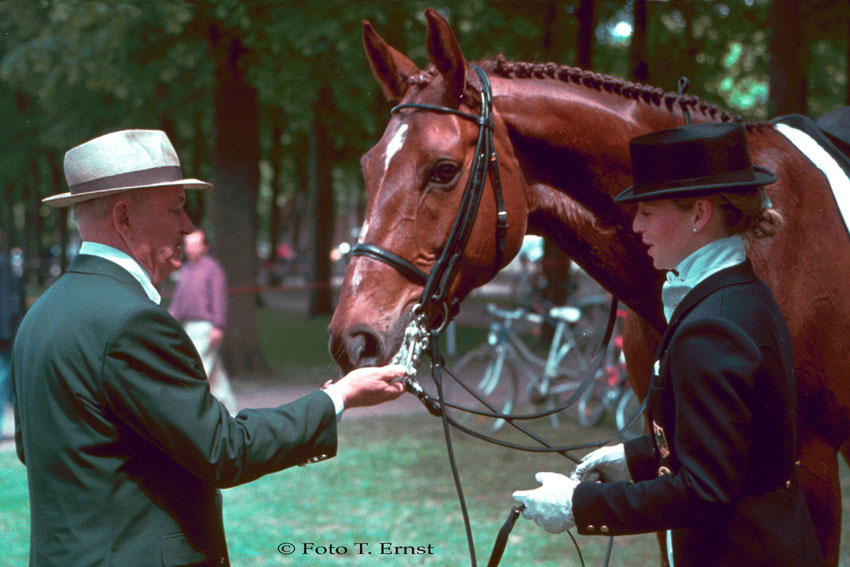

Dr. Uwe Schulten Baumer mit Isabell Werth / Foto: T. Ernst

Ihre Erinnerung an die Anfänge mit Isabell Werth?

„Sie war lernbegierig, hatte Erfahrung mit jungen Pferden – und gab keine Widersprüche, im Gegensatz zu später. Ihre erste schwere Dressur konnte sie mit Madras reiten, der ja schon einiges konnte. Isabell war sehr aufgeregt, wir gaben ihr einen Schluck Whiskey, um die Aufregung zu dämmen, dann rutschten ihr die Zügel aus der Hand… Aber mit Madras gewann sie auch ihre ersten Grand Prix. Isabells Stärke ist ihre Reitqualität. Das kann man nicht erlernen, das hat man. Sie kann im Bruchteil einer Sekunde erkennen, wie das Pferd plötzlich auf irgend etwas reagieren wird – und stellt sich darauf ein. Sie ist einsatzbereit, nervenstark und kämpferisch. Wir mussten nie groß reden, wir kannten uns bestens. Sie wusste schon an meiner Gestik oder Mimik beim Trainieren, was ich wollte oder meinte. Wir waren schon eine große eingeschworene Gemeinschaft.“

Grundsätze vor Turnieren…

„Wichtig ist, dass das Pferd nie Angst vor einer Lektion bekommt. Der große Fehler bei vielen ist zum Beispiel, ein Pferd nach einem Fehler mit einer scharfen Parade zu bestrafen. Dann geht es verspannt in die nächste Lektion. Das Pferd muss verstehen, was der Reiter will. Wichtig ist auch das Loben nach einer gelungenen Aufgabe. Beim Arbeiten mit den Pferden ist ebenfalls daran zu denken, dass auch die Seele des Pferdes mitarbeiten muss. Das kommt leider meist zu kurz. Man muss sich hüten, Fehler in den Lektionen eher beim Pferd zu suchen als bei sich selbst. Ein Pferd darf weder seelisch noch körperlich überfordert werden.“

Welche Rolle spielen Schmied und Fütterung?

Der Schmied spielt eine ganz große Rolle. Es ist ähnlich wie beim Menschen. Wem die Schuhe nicht passen, kann nur schwer gehen. Die Fütterung ersetzt manchen Striegel. Pferde sollen topathletisch sein und keine Mangelerscheinungen aufweisen.“

Gigolo gilt als erfolgreichstes Dressurpferd…

„Gigolo war sicherlich nicht das gesuchte Modell für ein Standbild. Aber in dem Moment, wenn sich der Wallach bewegte, strahlte er Kraft, Elastizität und Schwung aus, dazu kam seine Leistungsbereitschaft.“

Was erwarten Sie von einem Richter?

„Ich erwarte von einem Richter, dass er, unbeeinflusst von dem, was vorher gesagt wird, unbeeinflusst von dem, was ein Pferd bei anderen Prüfungen gezeigt hat, unbeeinflusst vom Risiko falsch zu liegen – so richtet, wie er es nach seinem besten Wissen und Gewissen vertreten kann. Es ist auch entscheidend, so glaube ich, dass ein Richter im Grunde selbst mitreiten können sollte. Das müsste auf jeden Fall die Notengebung erleichtern.“

Und wie soll sich ein Reiter verhalten?

„Richter sind auch Menschen, vor allem ganz empfindliche. Zunächst muss der Reiter selbstkritisch sein, sollte aber durchaus und in ganz normalem Ton sich erkundigen, was gelungen oder weniger gelungen an seiner Vorstellung war, was ein Richter von einem Pferd sehen will und was nicht.“

Der Doktor und Isabell Werth mit Gigolo / Foto: Tammo Ernst